人材養成の目標

赤潮、有機汚染、有害化学物質汚染(人為的ネガティブインパクト)、環境保全及び環境修復などについて総合的に学び、環境アセスメントや関連分野及び公的機関の業務に携われるひとを育てます。

教育の特徴~赤潮、環境汚染、環境修復研究に携わるための

広い知識を習得することを目標としたカリキュラム構成

- 赤潮や環境汚染などのネガティブインパクトを引き起こす要因、問題点、影響、その実態などについて総合的に学びます。

- 生物影響に関する知識及び実際の影響評価を行う技術の習得を目指します。

- 環境修復に関する知識とその応用の可能性について学びます。

- 環境調査法及び栄養塩分析や水質分析に関する基礎的技術の習得を目指します。

- 環境微生物(赤潮等)に関する知識及び実際の微生物培養を行う技術の習得を目指します。

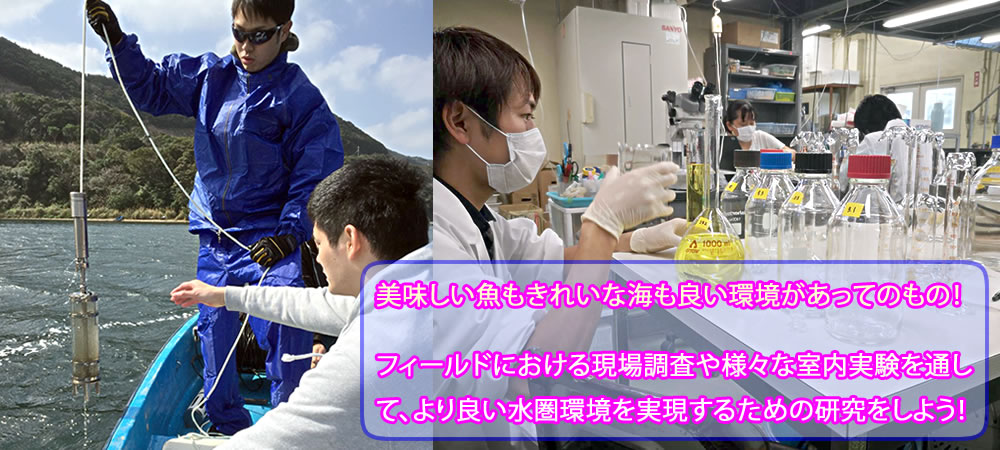

研究活動の内容

当分野は微生物学研究室と環境保全学研究室で構成され、全教員が海洋資源環境教育センターに所属しています。

●微生物学研究室:微生物の観点から水圏環境の保全についての教育・研究に取り組んでいます

1. 赤潮による漁業被害の低減

八代海や鹿児島湾などの南九州域を中心に現地調査を行い、赤潮発生メカニズムを明らかにします。

赤潮の発生をいち早くとらえるため、赤潮を取り除くための技術開発を行っています。

鹿児島県内のダム湖で発生するアオコについて、発生メカニズムと発生抑制の対策法を調べています。

天然物(海藻)を用いた赤潮防除技術の開発を行っています。

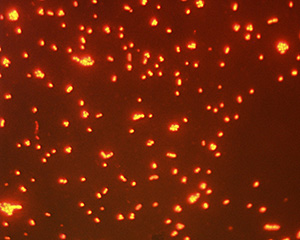

2. 鹿児島湾におけるピコプランクトンの動態解析および有効利用

鹿児島沿岸および外洋域に存在するピコプランクトンの現存量やその動態について調べています。また、その有効利用についての研究も進めています。

3. 鹿児島湾および鹿児島沿岸域に生息する光合成細菌の生理生態学的研究

鹿児島湾内や沿岸域に生息する光合成細菌についてその特性や種類、海域における季節変動について調べています。

淡水性の光合成細菌の有効利用法の確立について研究を進めています(サツマイモのもとぐされ病対策)

4. 殺菌剤を用いた安全な食品の提供に関する研究

魚のヒスタミン生成など細菌が関わる食中毒について、食品添加物として認められた安全な殺菌剤を利用して細菌を制御します。殺菌法や効果の程度を確かめ、安全な食品の提供を目指しています。

5. 海洋深層水(こしき島)の有効利用

薩摩川内市の下甑町では水深350mから深層水をとっています。海洋深層水は通年水温が安定していること、栄養塩濃度が高いことなど養殖に有利な点がいくつかあります。この海洋深層水を有効利用し、陸上養殖システムの構築を目指しています。

●環境保全学研究室:環境汚染物質の実環境分布と動態、化学物質の水生生物に対する影響、環境修復に関する教育・研究について取り組んでいます

- 石油汚染による生物影響研究

石油流出事故時の水生生物に対する影響や、流出後の石油構成成分の実環境分布や動態を明らかにします。 - 魚類の生物蓄積・代謝メカニズムに関する研究

化学物質の取り込み、排泄、代謝と生物蓄積の相互関係を明らかにします。 - 海底質影響評価法の開発

海底質は様々な化学物質の最終到達地点で有り、そこに生息する水生生物に大いに影響を与えていると考えられていますが、それを評価する確固たる方法がありません。そこで新しい底質影響評価法の開発を行っています。 - 生体内代謝プロフィールを利用した化学物質の影響評価法(メタボロミクス)の開発

学物質暴露時のアミノ酸やと糖類などの生体内代謝物変動を網羅的にとらえて、魚類体内の影響評価をするためのメタボロミクス法の開発を行っています。